2025年6月28日(土)、World Theater Projectはオンラインイベント「映画配達報告会〜ザンビア・バングラデシュの現地より〜」を開催しました。

登壇してくださったのは、ザンビアから礎の石孤児院のムタレ・ザイオンさん、そしてバングラデシュからチョトベラ代表の原田夏美さん。

おふたりは、それぞれの土地で移動映画館を通じて、子どもたちに映画を届けてきた「映画配達人」です。

今回のイベントでは、映画を届けるなかでお二人が感じてきた「映画の力」、そして、そこから見えてきた子どもたちの変化や願いについて、お話をうかがいました。

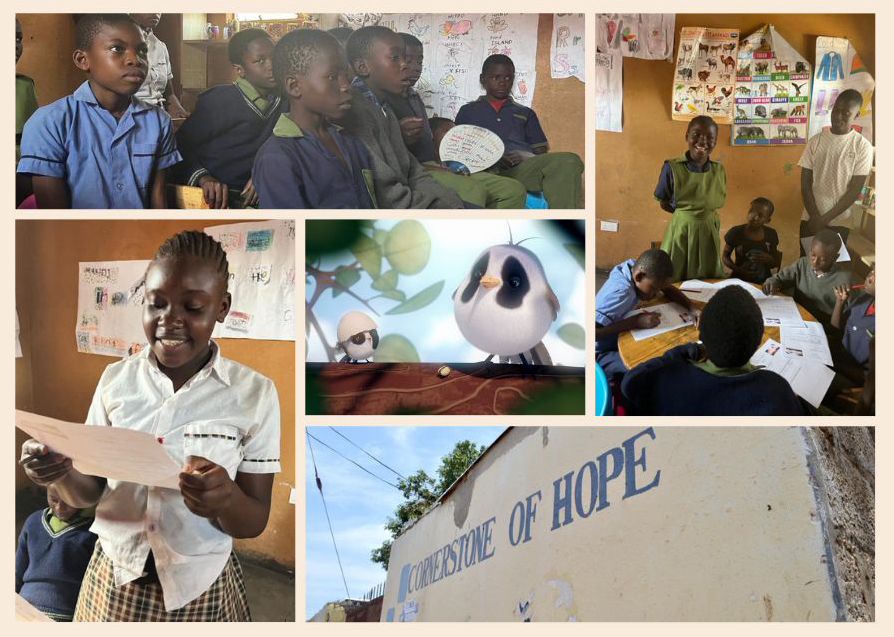

ザンビアのスラムで生きる子どもたちへ

ムタレ・ザイオンさんが活動を続けているのは、ザンビアの首都ルサカにあるスラム地域。ムタレさんが運営する「Cornerstone of Hope」では、HIV陽性の子どもやストリートチルドレンなど、過酷な環境で生きる子どもたちに向けた保護と教育の支援を行っています。

ムタレさんは話します。

「日々生きることに必死な子どもたちは、自分の気持ちを言葉にする機会もなく、心の中にたまった思いを抱えたまま、毎日を過ごしています。そうしたモヤモヤを消化できず、他者に当たってしまったり自分への関心を失ってしまったりする子どもたちがたくさんいるんです。映画からは、慰めを受けたり他の人の人生を知ったりすることができます。それは子どもたちにとっての励ましになると思ったんですね。それが子どもたちに映画を見てほしいなと思ったきっかけです。」

初めての上映の日。

プロジェクターを準備し始めると、教室のあちこちから子どもたちが「映画が始まるの?」と目を輝かせて集まってきました。上映中は、誰もがじっと画面に見入って、一言も話すことなくスクリーンの世界に没頭していたと言います。

映画のあとに起きた、小さな変化

映画上映後には、感想を言葉にするワークショップも行いました。

「最初は、誰かの真似をするような発言が続きました。でも、『他の人と違っていてもいいんだよ』と伝え続けることで、次第に子どもたちが自分の言葉で語り始めたんです」とムタレさんは振り返ります。

「鳥たちが暮らす大きな木が火事になった時、大きな鳥が小さな鳥に飛び方を教えて励ます」というシーンでは、「自分も誰かを助けられる存在なんだ」と感想を話す子もいたそうです。

「映画っていうのは本当にすごい力があるなっていうふうに考えています。子どもたちは映画を見ることによって感情を外へ出すことができて、その感情と自分自身が向き合うことができます。私たちは「人」と「人」として向き合っていますけれど、目に見えない部分に心っていうものがあります。目に見えるものだけで判断しないことや、共感をする力、また心の広さを持つことにも映画の力はつながっていると思うんです」

少数民族の子どもたちにとっての「はじめての映画館」

一方、原田夏美さんは、バングラデシュの南東部に広がるチッタゴン丘陵地帯で活動を続けています。

この地域は多くの少数民族が暮らす土地でありながら、長らく政府との緊張関係が続き、支援の届きにくいエリアでもあります。

原田さんは、「キニティウスクール」という寄宿舎型の小学校を運営しながら、映画を届ける活動を続けてきましたが、コロナ禍で休止に。そして2024年9月に、約5年ぶりの再開が叶いました。現在は、現地の団体が主催する移動映画館活動「Cine CHT(Chittagong Hill Tracts)」とともに活動をしています。

「2018年から移動映画館活動を始め、湖を渡り、丘を越え、現地の人たちと協力し…、いくつの村、いくつの民族かも覚えていないくらい映画を届けてきました。コロナ禍で上映活動休止の期間もありましたが、この活動をとても大切にしています。」

映画は“みんなで見るもの”

子どもたちが話してくれた感想の多くは、ストーリーの内容よりも、「みんなで見たこと」「誰かが来てくれたこと」「大きなスクリーンで見られたこと」への喜びでした。

「スマホでも映画は見られます。でも、移動映画館にはそれとは違う魅力があります。作品の力はもちろんですが、『誰かと一緒に体験する』ということそのものが、忘れられない記憶になるんです」と原田さんは語ります。

移動映画館だからこそできる演出、空間、時間。それらを工夫することで、より深く子どもたちの心に残る体験を届けたいと話してくれました。

受け取るだけでなく、つくる側にも

原田さんが今後取り組みたいと考えていることの一つに、「映画を届ける」ことに加えて、「子どもたちが映画をつくる側になる」ためのサポートがあると言います。

「映画を届けに行くと、子どもたちは受け身の姿勢では全くなく、有り余る好奇心とエネルギーを感じます。今はスマホや簡単な編集アプリがあれば、誰でも表現できる時代なので、少数民族の子どもたちが自分たちの言葉や文化を表現できるよう、伴走していけたらと思っています」

映画の世界に、子どもたち自身の声をのせる。そのための一歩として、移動映画館という場所が「入り口」になっているのかもしれません。

「映画には、人の心を動かす力がある」

この言葉は、ムタレ・ザイオンさんと原田夏美さん両者のお話のなかで感じられた共通点でした。

おふたりがそれぞれに日々向き合う子どもたちは、文化的社会的背景も、生活環境も異なります。

けれど、スクリーンを見つめるまなざし、そのあとに生まれる言葉、表情、そして沈黙までもが、映画が届けている“何か”を物語っていると感じます。

World Theater Projectでは、これからも映画配達人たちと共に、世界のあちこちで子どもたちに映画を届けていきます。彼らが観る初めての映画が、人生の小さな道しるべになりますように。

あなたも「映画配達人」になりませんか?

ザンビアやバングラデシュでの活動から見えてきたように、映画には子どもたちの心に火を灯す力があります。

その映画を現地に届ける役割を担ってくださるのが、私たちWorld Theater Projectのパートナーである「映画配達人」です。

現地の子どもたちにとって初めてとなる映画体験。映画館を生み出し、スクリーンを囲んで子どもたちと一緒に笑い、驚き、感動を分かち合う時間は、届ける側にとっても忘れがたい経験となります。

あなたも、「映画配達人」としてこの活動に参加してみませんか? 個人・団体は問いません。

詳細・お申し込みはこちらからご覧いただけます。子どもたちの未来に、映画を届ける旅へ。

コメント